[시론] 문명을 만든 건설, 지금 지켜야 할 산업이다

페이지 정보

작성자 경희대학교 댓글 0건 조회 7회 작성일 25-08-29 10:46본문

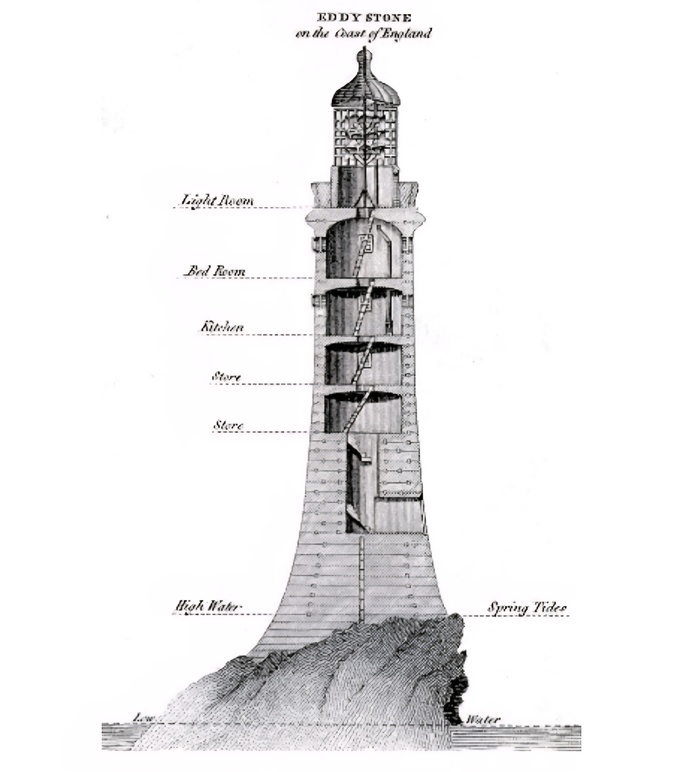

‘Civil Engineering’, 즉 토목공학은 18세기 영국에서 처음 등장했다. 전쟁의‘Military Engineering’과 달리, 도시를 짓고 길을 내며 시민의 삶을 개선하는 ‘평화의 기술’로 정의됐다. 이는 기술이 무기에서 문명으로 옮겨간 전환점을 상징했다.

길을 내고, 강을 다스리며, 물을 끌어들이고, 땅을 일구는 일. 인류가 공동체를 이룬 이래, 건설은 문명의 시작이자 지속의 조건이었다. 메소포타미아의 관개시설, 로마 수도교, 인더스 문명의 배수 시스템은 자연 환경을 제어한 토목기술이었고, 철도·항만·댐 등은 산업화를 견인한 핵심 인프라였다.

우리도 예외가 아니었다. 전쟁의 폐허 위에 고속도로를 놓고, 댐을 세워 도시의 외연을 확장했다. 불과 반세기 만에 한국은 세계가 주목하는 ‘건설 파워하우스’로 자리 잡았다. 그러나 지금 건설 산업은 존립의 기로에 서 있다. 국가 기간산업임에도 기업·인력·기술 전반에서 산업 생태계가 급격히 약화되고 있다.

|

| 에디스톤 등대(Eddystone Lighthouse)는 1759년 존 스미턴(John Smeaton)이 영국 플리머스 앞바다 암초 위에 세운 근대 토목공학의 상징물로, 곡선형 기단과 수경성 석회를 활용해 거센 파도를 견뎌냈으며, 세계 최초의 ‘Civil Engineer’ 작품으로 평가된다. (출처: Wikimedia Commons, 원저자 John Smeaton, 1774) |

2025년 들어 시공능력평가 200위 내 중견 건설사 11곳이 기업회생절차에 들어갔다. 고금리와 원가 부담, 경직된 예산, 비효율적 발주에 더해 주 52시간제, 최저임금 인상, 중대재해처벌법까지 겹치며 중소 건설사는 입찰을 포기하고 있다. 최근 잇따른 안전사고에 대통령은 “중대재해를 일으킨 기업은 입찰 자격을 영구 박탈하라”고 지시했다. 이는 건설 산업에 품질·안전·기술 혁신을 동시에 요구하는 강력한 신호다.

특히 중대재해처벌법 시행 이후, 일부 대형건설사는 사명에서 ‘건설’을 지우고 CFO 출신을 CEO로 임명하는 등 재무 리스크 중심의 조직으로 전환했다. 심지어 대형사고 이후 신규 건설사업을 접겠다는 기업까지 등장했다. 이는 단순한 위기 대응을 넘어 산업의 정체성이 흔들리고 있다는 신호다.

공공 발주는 여전히 ‘가격의 덫’에 갇혀 있다. 최저가 낙찰과 획일적 평가, 촉박한 공기는 품질을 무너뜨리고 숙련 인력의 이탈을 가속화하고 있다. 그 빈틈을 외국계 기업이 채우며, 기술 주권마저 위태롭게 하고 있다.

선진국은 이미 방향을 바꿨다. 독일은 설계·시공 분리와 경력 기반 기술 입찰로 품질 경쟁을 정착시키고, 중소기업에는 지역 우대와 장기계약을 보장한다. 싱가포르는 건설청이 생산성 로드맵을 주도하며, 프리패브(DfMA)·BIM·그린빌딩 지표를 전 과정에 적용해 디지털·친환경 전환을 병행하고 있다.

우리도 가능성을 입증했다. 인천공항 제2여객터미널은 품질·공정·안전을 통합 관리해 국제 기준을 충족했고, 한국건설기술연구원의 스마트 센서 기반 구조물 모니터링은 유지관리 혁신을 예고했다. 그러나 산업 전반으로의 확산은 더디다.

이제 공공 발주는 ‘최저가 경쟁’을 끝내야 한다. 기술제안형 입찰을 의무화해 혁신을 유도하고, BIM을 넘어 디지털 트윈·AI 시뮬레이션으로 설계와 시공을 미리 검증해야 한다. 안전 규제는 처벌에서 예방 중심으로 전환해야 한다. 설계 단계 위험성 평가와 AI·IoT 센서 기반 실시간 모니터링을 법제화해, 사고를 원천 차단해야 한다.

중소·중견기업 지원도 강화해야 한다. 기술 융자, 공동 연구개발, ESG·탄소저감 실적 가점을 제도화하고, 탄소저감 자재 인증과 순환자원 의무 사용을 병행해야 한다. 이를 통해 환경과 기술 경쟁력을 동시에 확보할 수 있다. 이런 변화는 국제 발주시장의 성패를 좌우하며, 수주 경쟁의 핵심 무기가 될 것이다.

미래는 첨단 기술이 건설현장을 바꿀 것이다. 아침 햇살 아래, 생성형 AI가 학습한 데이터로 최적 설계와 공정을 제안한다. 드론과 자율장비가 부지를 스캔하고, 로보틱 암과 3D 프린터가 구조물을 올린다. 디지털 트윈은 시공 전 과정을 실시간 재현하며, 위험 신호를 감지하면 즉시 경고한다. 속도·정밀도·안전성을 갖춘 이 현장은, 기술이 바꾼 건설의 미래다.

“우리가 건물을 만들지만, 그다음엔 건물이 우리를 만든다.” 원스턴 처칠의 말처럼, 건설은 문명을 현실로 구현하고 국가의 내일을 짓는 산업이다. 필요한 것은 기술만이 아니라, 그것을 실현할 의지와 결단이다. 건설을 진흥시키는 선택이 곧 대한민국의 미래를 지키는 길이다.

김형렬 前 행정중심복합도시건설청장〈ⓒ 대한경제신문(www.dnews.co.kr)〉

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.